商品番号 SA-0006

※完売していた商品ですが、弊社管理品を特別に販売致します。

正義と信念の戦国武将 真田幸村

自らの信念を貫き、西軍・豊臣秀頼に忠義を尽くした真田幸村。

大坂の陣では、真田丸で圧倒的多数の徳川の大軍に痛撃を与え、大いにその武名を高めました。

突進する真田の兵は数倍の徳川勢を蹴散らして家康本陣に迫り、家康が死を覚悟したとも伝えられています。

恩義に厚く決して時勢に流されなかった武将、真田幸村。知略と勇猛さを兼ね備えた真田の戦いぶりは、

敵方にさえ『真田、日本一の兵』と賞賛されました。

甲冑専門家の開発協力

本シリーズは専門家の監修ご協力を得て、甲冑・装束にいたるまで正確に再現しております。

一般社団法人 日本甲冑武具研究保存会、三浦公法(顧問)のご協力を得て、戦国期の甲冑を縮小再現し、

記録する事業を行いました。それら本物の史料・考証を基に忠実に制作しております。

㈱謙信は、日本に数人しかいない甲冑師の技術を伝承するため、制作過程を記録するとともに、美術工芸品として事業化し

埼玉県の中小企業庁の「経営革新事業」にも認定されています。 製品開発は1/4スケールサイズの復元鎧の制作からはじ

まりました。 甲冑師 三浦公法氏の制作協力により、時代考証を経た1/4創作鎧(真田幸村)をおよそ400万円で商品化し、

これまで十数体を受注により制作・販売を行いました。

【甲冑具足を制作】

当時、真田幸村が身に着けたと推測される丸胴型の鎧を、戦国期の鎧と同様の素材(鉄・漆・革など)で当時と同じ手法で

縮小再現した1/4縮小創作甲冑を制作しました。

本作「真田幸村 武将像」は、これらの甲冑復元を元にした資料的背景に誰もがいだく幸村の想像・イメージを融合させ、

オリジナルでつくりあげた武将像です。 本物の甲冑制作を基に造形化して いる当社だからこそ実現できる造形です。

【兜 古頭形(こずなり)】

実戦的な頭の形を模してつくられる本兜では特に“まびさし”部分に特徴的な眉が

打ち出されています。真田が仕えた『武田家』の信州武将に共通する特徴や、武田家

の重臣であった武将の保存状態の良い甲冑装束を実際に調査して、それを基に詳細に

研究を行いました。このような力強い眉の形状をつくりだすには高い技術が必要と

されます。このような兜は実戦向きであるとして戦国期に流行し、徳川家康、

井伊直政、立花宗茂、千利休など様々な人物が頭形を原型としてそれぞれ独自の

装飾を施して変わり兜などとして用いています。

【鹿角(脇立)/六文銭(前立)】

屏風に描かれる姿や、「大坂の陣で鹿角の兜をかぶり、戦功を立てる…」 といった

史料が残されていることから、真田幸村が鹿角の兜をかぶり、戦いに挑んだことは

確かなようです。兜の前立てには”三途の川の渡し賃”とされる、真田家家紋の

六文銭を用いました。

【十文字槍(じゅうもんじやり)】

慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いで西軍に属して敗れた真田昌行・信繁父子は、

九度山に移され長い蟹居生活を送りました。その善名称院(別名:真田庵)の真田

宝物館に十文字穂先が残されています。

戦国期・馬上でも使われた長さ1間半(約2.7m)の槍をイメージし、32cmもの迫力の

長さの槍を幸村像に付属させました。

※完売していた商品ですが、弊社管理品を特別に販売致します。

正義と信念の戦国武将 真田幸村

自らの信念を貫き、西軍・豊臣秀頼に忠義を尽くした真田幸村。

大坂の陣では、真田丸で圧倒的多数の徳川の大軍に痛撃を与え、大いにその武名を高めました。

突進する真田の兵は数倍の徳川勢を蹴散らして家康本陣に迫り、家康が死を覚悟したとも伝えられています。

恩義に厚く決して時勢に流されなかった武将、真田幸村。知略と勇猛さを兼ね備えた真田の戦いぶりは、

敵方にさえ『真田、日本一の兵』と賞賛されました。

甲冑専門家の開発協力

本シリーズは専門家の監修ご協力を得て、甲冑・装束にいたるまで正確に再現しております。

一般社団法人 日本甲冑武具研究保存会、三浦公法(顧問)のご協力を得て、戦国期の甲冑を縮小再現し、

記録する事業を行いました。それら本物の史料・考証を基に忠実に制作しております。

|

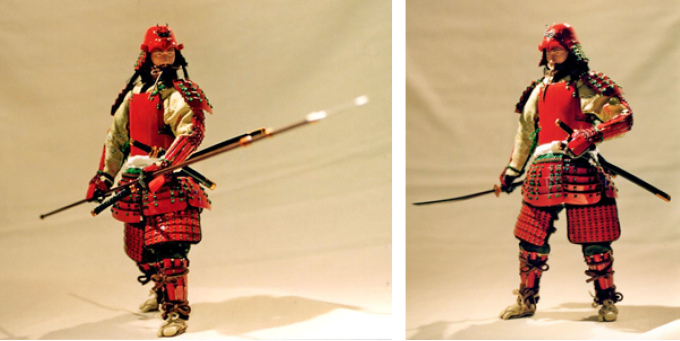

【真田、日本一の兵 と言わしめた名将】 自らの信念を貫き通した戦国最強の武将のひとり、真田幸村。 大坂の陣では、宿敵・徳川による大阪城攻めに際し、真田丸で 圧倒的多数の徳川の大軍に痛撃を与えました。 突進する真田の兵は数倍の徳川勢を蹴散らして家康本陣に迫り、 家康は死をも覚悟したとも伝えられます。 知略と勇猛さを兼ね備えた真田の戦いぶりは、敵方にさえ『真田、 日本一の兵』と賞賛され、その武名は日本中に轟きました。 戦にこそ敗れながらも、恩義に厚く、決して裏切らず、戦い抜いた 真田幸村はまさに武士のかがみといえます。 槍にからだを預けながら休息または瞑想する、名将の静かな一瞬 を立体化しました。 |

㈱謙信は、日本に数人しかいない甲冑師の技術を伝承するため、制作過程を記録するとともに、美術工芸品として事業化し

埼玉県の中小企業庁の「経営革新事業」にも認定されています。 製品開発は1/4スケールサイズの復元鎧の制作からはじ

まりました。 甲冑師 三浦公法氏の制作協力により、時代考証を経た1/4創作鎧(真田幸村)をおよそ400万円で商品化し、

これまで十数体を受注により制作・販売を行いました。

【甲冑具足を制作】

当時、真田幸村が身に着けたと推測される丸胴型の鎧を、戦国期の鎧と同様の素材(鉄・漆・革など)で当時と同じ手法で

縮小再現した1/4縮小創作甲冑を制作しました。

|

【開発協力】 甲冑師 三浦公法氏

社団法人 日本甲冑武具保存協会 (元)専務理事/(現)顧問 日本で数人しかいない甲冑師のひとり。 昭和44年(1969)、日本甲冑 武具研究保存会より推薦甲冑師の指定授与。昭和50年(1975)、英国 ロンドン塔王室武具館所蔵、徳川家康より英国王ジェームス一世に 贈られた日本の甲冑の修理復元を受け、完成し同館に引き渡しました。 この他各地の甲冑の復元、修復、複製を手がけています。 |

真田幸村の鎧は伝来が定かな資料が極めて 少なく、真田氏が仕えた武田家に伝来する 重臣の現存資料や信州武将の共通特徴より 丹念に研究を行っています。 |  古頭形(こずなり)兜 実戦向きとして戦国期に流行した兜の形。 兜に特徴的な”眉“を打ち出す高度な技術。 |

驚くべきことに1/4鎧は、実際に装着して機能するか、1/4サイズの人体像に装着させた可動実験まで行っています。 |

本作「真田幸村 武将像」は、これらの甲冑復元を元にした資料的背景に誰もがいだく幸村の想像・イメージを融合させ、

オリジナルでつくりあげた武将像です。 本物の甲冑制作を基に造形化して いる当社だからこそ実現できる造形です。

【兜 古頭形(こずなり)】

実戦的な頭の形を模してつくられる本兜では特に“まびさし”部分に特徴的な眉が

打ち出されています。真田が仕えた『武田家』の信州武将に共通する特徴や、武田家

の重臣であった武将の保存状態の良い甲冑装束を実際に調査して、それを基に詳細に

研究を行いました。このような力強い眉の形状をつくりだすには高い技術が必要と

されます。このような兜は実戦向きであるとして戦国期に流行し、徳川家康、

井伊直政、立花宗茂、千利休など様々な人物が頭形を原型としてそれぞれ独自の

装飾を施して変わり兜などとして用いています。

【鹿角(脇立)/六文銭(前立)】

屏風に描かれる姿や、「大坂の陣で鹿角の兜をかぶり、戦功を立てる…」 といった

史料が残されていることから、真田幸村が鹿角の兜をかぶり、戦いに挑んだことは

確かなようです。兜の前立てには”三途の川の渡し賃”とされる、真田家家紋の

六文銭を用いました。

【十文字槍(じゅうもんじやり)】

慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いで西軍に属して敗れた真田昌行・信繁父子は、

九度山に移され長い蟹居生活を送りました。その善名称院(別名:真田庵)の真田

宝物館に十文字穂先が残されています。

戦国期・馬上でも使われた長さ1間半(約2.7m)の槍をイメージし、32cmもの迫力の

長さの槍を幸村像に付属させました。